陈平原:我为什么跨界谈建筑

陈平原:我为什么跨界谈建筑

本文是9月28日陈平原教授在北京大学召开的“建筑与景观的‘白话说’茶座”上的主旨发言。陈教授从非己所长的建筑说到一向倾注心力的新文化研究,绵绵情怀蕴含在字里行间。

建筑的风华绝代与学问的博大精深,二者相辅相成

八年前,《建筑与文化》杂志社组织大学建筑专号,我应邀撰写了《老房子:大学精神的见证人与守护者》(《建筑与文化》2007年5期),其中提及:“大学校园的历史感以及文化氛围,一如石阶上的青苔,必须一点点长出来,而不可能一蹴而就。在这方面,老建筑起了至关重要的作用。老学生对于大学的记忆,一半是给自己传道授业解惑的著名学者,另一半则是曾经留下了青春印记的校园建筑。……在这个意义上,建筑的风华绝代,与学问的博大精深,二者是相辅相成的。”

之所以越俎代庖,谈论非我所长的建筑,主要缘于对都市研究的兴趣。从2000年在北大开设“北京文化研究”专题课起,十五年间,我指导过十篇以北京为研究对象的博士论文,组织过四场“都市想象与文化记忆”的国际会议,还在北京大学出版社主持都市研究丛书。很遗憾,所有这一切,都以文史为主,极少牵涉建筑。

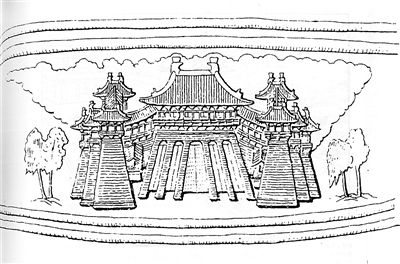

十年前,在《想象北京城的前世与今生》(《北京师范大学学报》2005年4期)中,我谈及:“同一座城市,有好几种面貌:有用刀剑刻出来的,那是政治的城市;有用石头垒起来的,那是建筑的城市;有用金钱堆起来的,那是经济的城市;还有用文字描出来的,那是文学的城市。我关注这几种不同类型的北京,但兴趣点明显倾向于最后一种。”这里牵涉专业背景,但也与我的隐忧有关:在城市改造中失落的,不仅仅是古老的建筑,还包括对于这座城市的历史记忆。也正因此,谈及当下中国城市,我常念叨那些正迅速消失的“老房子”,以及对于“老房子”的记忆与陈述。

四年前,应邀,我撰文谈“历史文化名城”的保护,以下这段话,因故被删去了:“千百年留下来的东西,大有深意,但都很脆弱,必须小心呵护,哪经得起你用推土机加金融资本的‘辣手摧花’。在目前这个环境下,我不怕领导没有雄心,也不怕群众没有欲望,我怕的是政绩优先的制度,迅速致富的心态,这上下结合的两股力量,使得众多‘古城’日新月异,在‘重现辉煌’的口号下,逐渐丧失其‘历史文化’价值。”(参见陈平原《“保护”才是“硬道理”——关于建设“历史文化名城”的思路》,《同舟共进》2011年3期)。我没说“历史文化名城”就是“老房子”,只不过,“新房子”有一言九鼎的领导与腰缠万贯的开发商保驾护航,不愁不势如破竹;反过来,“老房子”势单力薄,如风烛残年,且没能为代言人提供什么回报,这才需要有人文学者站出来为其呐喊。

知其不可而为之,某种意义上,正是五四新文化人的精神传统

并非城市规划或建筑学方面的专家,我的话自然是“说了等于白说”。明知没有力量,为何还喋喋不休?如此特立独行,无视学科边界,知其不可而为之,某种意义上,这正是五四新文化人的精神传统。近年不断有专家站出来,指责五四新文化人读书不够多,对外国学问理解不透彻,对中国历史论述不准确,理论阐发更是不全面、不系统、不深刻。这些说法都有一定的道理,但请别忘了,那是一个大转折的时代,屹立潮头的,是一批学识渊博、兴趣广泛、勇于挑战成规的人物,而且,他们主要是借大众传媒发言。

这就说到我对五四新文化运动的研究。不说专业著作《老北大的故事》(南京:江苏文艺出版社,1998年;北京大学出版社,2009年)、《触摸历史与进入五四》(北京大学出版社,2005年)、《“新文化”的崛起与流播》(北京大学出版社,2015年),这里只引前些天接受《凤凰周刊》的专访。当被问及《新青年》是如何独领风骚的时候,我的回答是——《新青年》之所以能在众多杂志中脱颖而出,关键在于和北京大学结盟。《新青年》影响最大的时期,是中间的第三卷到第七卷,那时候,绝大部分稿件出自北大师生之手。最开始的两卷虽也有一定影响,但它之所以能风靡全国知识界,很大程度上是因为与北大的结盟。

在结盟前,其作者群主要是陈独秀的《甲寅》旧友,结盟后则基本上是北大师友;结盟前,其发行陷入危机,结盟后发行量陡增到1.5万份,除了社会影响巨大,杂志本身还可以盈利。到第四卷之后,主编甚至对外宣称“不另购稿”,也就是说,对于世界、对于时事、对于文学革命或思想启蒙等各方面议题,其同人作者群都能包揽完成。与北大结盟后,《新青年》的整个学术影响力和思想洞察力,得到了迅速提升。所以说,陈独秀的北上是决定性的一步。

其实,关于“《新青年》的特异之处,在于其以北京大学为依托,因而获得丰厚的学术资源”,十八年前为“回眸《新青年》”丛书撰序时,我就谈过了(《学问家与舆论家》,《读书》1997年11期)。事后想想,这么说也不全面,还应该转过来讲——北大教授之所以能在新文化运动中发挥那么大的作用,与其深度介入《新青年》的编辑有关。

百年后回望,当初不以理论建构见长的《新青年》,却能在“体系”纷纷坍塌的今日,凭借其直面人生、上下求索的真诚与勇气、理想与激情,感召着无数的后来者。而这,对于当下的我们——尤其是学院中人来说,是有很大的刺激与启迪的。具体说来,就是在政治与学术之间、在学院与社会之间、在同行与大众之间,我们这代人,到底该如何选择、怎样突围。

今天的中国大学,教授们全都成了勤勤恳恳的工匠

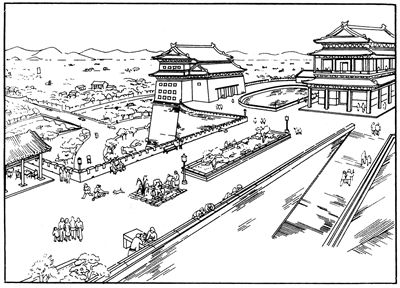

想当初,为了保护北京古城,梁思成先生曾激烈抗争;到了弟子罗哲文,口气明显缓和多了。因为,“奋力保护古建筑的同时,罗哲文面临更多的,是无奈”(参见张黎姣《罗哲文:一世书生终无奈》,2012年5月22日《中国青年报》)。对于新时期北京的城市建设与文物保护,侯仁之先生提了不少很好的建议,也发挥了作用,可到弟子李孝聪一辈,已无力影响开发商与地方政府,“唯一的安慰在课堂”(参见吴亚顺《李孝聪:行走于历史与现实之间》,2015年6月13日《新京报》)。寄希望于学生日后成为建设部长或城市规划局长,在我看来有些虚幻。不是不可能,而是屁股决定脑袋——老学生们即便依稀记得当年课堂上的教诲,也不见得愿意落实。

并非弟子不努力,而是时势变了——政府越来越自信,开发商越来越有力,至于学者,或言不由衷,或力不从心。北京地表的新建筑,我不相信中国建筑师们没有过抗争,只不过胳膊拧不过大腿。最近二三十年,中国城市急剧扩张,规划师与建筑师大有用武之地;但在我这样的外行人眼中,战绩很不理想。专门家尚且无力挽狂澜于既倒,像我这样的业余爱好者,更是只有暗叹的份。如此局面催人反省,为什么学者们会变得如此软弱无力?

不能说今天中国的大学教授,全都拒绝“铁肩担道义,妙笔著文章”;问题在于,既然他们的“文章”不被今天中国的读者接纳,更不要说激赏了,其“道义”也就很容易随风飘逝。

改革开放以来,中国大学取得了长足的进步。训练有素且才华横溢的教授们,很可能真的学富五车,可就是没有能力与官员及公众展开良性互动,进而影响社会进程。我们既受制于意识形态,也受制于资本逻辑,还受制于学院体制。

我的基本判断是:今天中国的大学教授,如果还想坚守自家立场,单靠办讲座、写文章,已经很难影响社会了。原因很多,这里单说学院体制本身的局限性。今天的中国大学,学科边界越来越严苛,评价体系越来越精密,教授们全都成了勤勤恳恳的工匠,在各自的小园地里努力耕耘,鼓捣自己的大课题小课题以及好论文坏论文,而无暇他顾。并非真的“两耳不闻窗外事”,只是日渐丧失对公众发言的兴趣与能力。想想五四时期的《新青年》,以及二三十年代的《语丝》、《独立评论》等,那时的教授们不时穿越学科壁垒,借助自己创办的思想文化刊物,直接对公众发言,而且,“拿自己的钱,说自己的话”。

如果从业人员都躲在象牙塔里,最终可能葬送整个学科的前途

教授们说话,要让老百姓听得进去,除了启蒙立场,还得调整自家的思维习惯与表达能力。这就说到了白话文运动的功业。五四新文化人提倡白话文,最初确实是“有什么话,说什么话;话怎么说,就怎么说”(胡适《建设的文学革命论》,1918年),但很快就由“白话”转向了“白话文学”。借用周作人的话说,就是:“以口语为基本,再加上欧化语,古文,方言等分子,杂糅调和,适宜地或吝啬地安排起来,有知识与趣味的两重统制,才可以造出有雅致的俗语文来。”(《〈燕知草〉跋》,1928年)这种“有雅致的俗语文”,既不同于引车卖浆者流,也不是学院里的高头讲章,如果一定要比附,大略等同于晚清出现的与“著述之文”相对应的、兼及“如话”与“美文”的“报章之文”。

将近二十年前,我谈及那时影响很大的《读书》杂志思想上追摹的是《新青年》,文体上学习的是“任意而谈,无所顾忌”的《语丝》(鲁迅《我和〈语丝〉的始终》,1929年)。《语丝》中除了杂文与小品,还有不太被关注的“论学说理”之文:“这种大学者所写的小文章,其文体特征不易界定,只知道其跨越‘文’、‘学’边界,蕴藏着某种一时难以言明的智慧。”(陈平原《杂谈“学术文化随笔”》,1996 年9月21日《文汇报》)对于这种以知性为主,而又强调笔墨情趣的“学者之文”,我有强烈的认同感。

在我看来,找到恰当的对象(故事或论题)不容易,找到恰当的文体更难——对于社会的影响,后者或许更长远。记得梁启超的《新民丛报》,陈独秀的《新青年》,鲁迅、周作人的《语丝》,胡适的《独立评论》,储安平的《观察》,都是有很鲜明的文体特征的。

之所以一而再、再而三地谈论五四新文化运动时期的《新青年》,以及上世纪八九十年代的《读书》,是想引出一个重要话题:思维、学识、立场等,与文体之间存在着某种密切联系。当年参与新文化运动的北大教授们,借助《新青年》等平台,纵横驰骋,迅速跃进,带动了整个中国思想界的思考,深刻影响了社会进程,至今令人神往。

可是,这种上下求索、不问学科、兼及雅俗的写作方式,在现有体制下,不被算作“学术业绩”,因而被很多精于算计的年轻教授们轻易地抛弃了。这实在有点可惜。既经营专业著作(“著述之文”),也面对普通读者(“报章之文”),能上能下,左右开弓,这才是人文学者比较理想的状态。不仅建筑师有必要走出设计室,面向公众,阐述自家理念,普及专业知识,影响舆论并培养读者;所有被现有的院系科室条条分割的专门学者,都有这个义务。可以有“不问天下事”的专门家,但如果从业人员全都躲在象牙塔里,或忙于完成“甲方”的委托,而不愿意与公众展开深入浅出的对话,让人家明白你们的“苦心孤诣”,最终可能葬送整个学科的前途。

或许,当我们反省今天中国的人文学者为何越来越没有力量时,在金钱、立场、思想、学养之外,还得将学科边界、文体选择及其背后的利益计算考虑在内。